Pagi itu, di sebuah Madrasah Aliyah di wilayah Ajattappareng, Sulawesi Selatan, suasana kelas tampak seperti biasa. Kursi tersusun rapi, papan tulis bersih, dan suara siswa perlahan memenuhi ruangan. Namun, ada satu hal kecil yang berbeda. Ketika guru meminta ketua kelompok diskusi maju, seorang siswi berdiri dengan mantap. Tak ada komentar sinis. Tak ada bisik-bisik meragukan. Teman-temannya justru memberi ruang dengan wajar.

Pemandangan ini mungkin tampak sederhana. Tetapi bagi sebagian madrasah, ini adalah isyarat perubahan penting: perubahan cara pandang tentang siapa yang pantas memimpin, berbicara, dan mengambil peran di ruang publik.

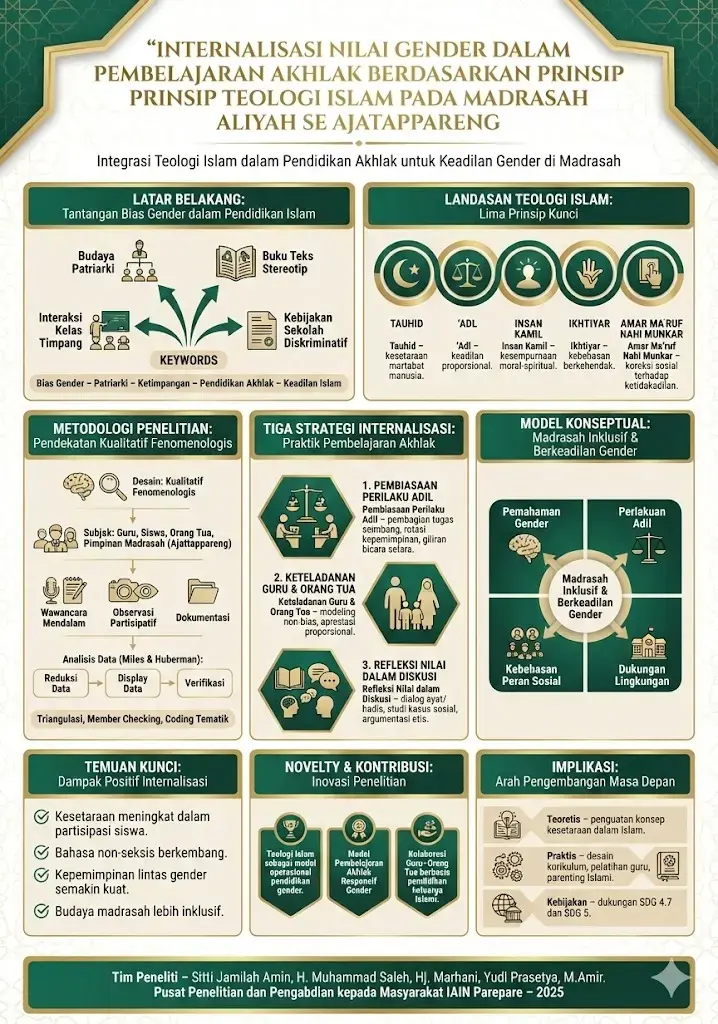

Perubahan kecil semacam ini menjadi bagian dari temuan lapangan penelitian “Internalisasi Nilai Gender dalam Pembelajaran Akhlak Berdasarkan Prinsip Teologi Islam pada Madrasah Aliyah se-Ajattappareng” yang dilakukan oleh Sitti Jamilah bersama tim Muhammad Saleh, Marhani , Yudi Prasetya, M.Amir Idris yang merupakan tim peneliti IAIN Parepare pada tahun 2025. Penelitian ini tidak hanya memotret praktik pembelajaran akhlak, tetapi juga menyelam lebih dalam pada bagaimana nilai keadilan gender benar-benar dihidupkan—atau justru terhambat—di ruang kelas madrasah .

Warisan yang Tak Selalu Disadari

Banyak guru mengakui bahwa mereka mengajarkan nilai keadilan, tetapi tidak selalu sadar bahwa cara mereka mengelola kelas masih menyimpan bias. Dalam laporan penelitian disebutkan:

> “Bias patriarkal masih menjadi faktor dominan yang memengaruhi praktik pendidikan akhlak di madrasah, sehingga berpotensi mereproduksi ketimpangan peran sosial antara laki-laki dan perempuan.”

Bias itu tidak selalu berbentuk larangan terang-terangan. Ia hadir dalam kebiasaan: laki-laki lebih sering dipilih sebagai ketua kelas, perempuan lebih sering diberi tugas kebersihan, laki-laki dianggap lebih cocok dalam organisasi, perempuan lebih diarahkan ke peran administratif. Semua itu berlangsung dalam diam, namun tertanam kuat dalam kesadaran siswa.

Inilah yang disebut peneliti sebagai kurikulum tersembunyi—nilai-nilai yang tidak tertulis dalam RPP, tetapi membentuk identitas dan harapan hidup peserta didik.

Ketika Tauhid Menjadi Titik Berangkat

Yang menarik, penelitian ini tidak memulai kritik dari sudut pandang Barat atau wacana kesetaraan modern semata. Ia justru berangkat dari teologi Islam sendiri—dari tauhid sebagai pusat kesadaran.

Tauhid menegaskan bahwa semua manusia setara di hadapan Allah. Tidak ada hierarki jenis kelamin dalam kemuliaan. Prinsip ‘adl (keadilan) menuntut distribusi peran yang proporsional dan bermartabat. Konsep insān kāmil memandang laki-laki dan perempuan sebagai subjek moral yang sama-sama menuju kesempurnaan akhlak. Amar ma‘rūf nahi munkar mewajibkan koreksi terhadap segala bentuk ketidakadilan.

Namun, hasil penelitian menunjukkan sebuah ironi:

> “Nilai-nilai teologi Islam terbukti dipahami secara konseptual, tetapi masih lemah dalam transformasi metodologis dalam pembelajaran akhlak di kelas.”

Artinya, tauhid sudah diajarkan, tetapi belum sepenuhnya menjadi kerangka pedagogis yang membebaskan.

Tiga Jalan Sunyi Internalisasi Nilai

Dari hasil observasi, wawancara, dan analisis dokumen, peneliti menemukan bahwa internalisasi nilai keadilan gender di madrasah berjalan melalui tiga strategi utama.

1. Pembiasaan Perilaku Adil

Keadilan bukan sekadar bahan ceramah, tetapi dilatihkan melalui rutinitas. Rotasi kepemimpinan kelompok, pembagian tugas yang seimbang, hingga aturan kelas yang memberi kesempatan bicara setara menjadi sarana pembentukan karakter.

Seorang guru akhlak dalam penelitian ini menuturkan bahwa ketika awalnya ia menunjuk siswi sebagai ketua kelompok, sebagian siswa tampak ragu. Tetapi setelah dilakukan berulang kali, keraguan itu hilang dengan sendirinya.

Inilah kerja pendidikan: pelan, berulang, tetapi mengakar.

2. Keteladanan Guru dan Orang Tua

Anak-anak meniru lebih cepat daripada mendengar. Ketika guru memperlakukan siswa dengan adil, menggunakan bahasa yang tidak bias, serta menghargai pendapat perempuan dan laki-laki secara setara, nilai itu mengalir ke dalam kesadaran siswa.

Namun, peneliti juga mengingatkan:

> “Keteladanan guru tanpa dukungan kebijakan madrasah dan keluarga hanya menghasilkan perubahan sikap yang sementara dan tidak berkelanjutan.”

Artinya, rumah dan sekolah harus berjalan bersama, bukan saling meniadakan.

3. Refleksi Nilai Melalui Dialog

Diskusi ayat Al-Qur’an, hadis, dan kasus sosial aktual tentang peran laki-laki dan perempuan menjadi ruang penting pembentukan kesadaran kritis. Siswa belajar memahami bahwa Islam bukan hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga relasi sosial yang adil.

Refleksi ini menumbuhkan keberanian siswa untuk berbicara, berargumen, dan menilai praktik sosial dengan perspektif akhlak.

Empat Pilar yang Saling Menopang

Dari sintesis temuan lapangan, penelitian ini merumuskan empat dimensi utama internalisasi nilai gender, yaitu:

1. Pemahaman kesetaraan

2. Perlakuan adil

3. Kebebasan peran sosia

4. Dukungan lingkungan

Keempatnya membentuk satu sistem utuh. Dalam laporan ditegaskan:

> “Internalisasi nilai gender tidak dapat berjalan secara parsial, melainkan harus berlangsung secara terintegrasi antara kelas, keluarga, dan kebijakan madrasah.”

Tanpa kebijakan madrasah yang jelas, upaya guru sering terhenti di ruang kelas saja. Tanpa dukungan keluarga, pesan kesetaraan sering patah di rumah.

Ketimpangan Bukan Takdir

Salah satu pesan paling kuat dari penelitian ini adalah penolakannya terhadap anggapan bahwa ketimpangan gender adalah kodrat. Peneliti menegaskan dengan sangat jelas:

> “Ketimpangan gender dalam pendidikan akhlak bukanlah keniscayaan agama, melainkan produk tafsir dan budaya yang dapat dikoreksi melalui kebijakan pendidikan yang berkeadilan.”

Pernyataan ini sangat penting, sebab sering kali agama dijadikan tameng untuk melegitimasi praktik sosial yang sesungguhnya bersumber dari tradisi, bukan dari wahyu.

Tantangan yang Masih Membayang

Meski perubahan mulai tampak, jalan menuju madrasah yang sepenuhnya adil gender masih panjang. Penelitian ini mencatat sejumlah tantangan nyata:

Masih kuatnya budaya patriarki di sebagian keluarga

Buku ajar yang belum sepenuhnya bebas stereotip

Keterbatasan pelatihan guru tentang pedagogi gender berbasis Islam

Kebijakan madrasah yang belum seluruhnya sensitif gender

Semua ini menunjukkan bahwa reformasi pendidikan akhlak adalah kerja peradaban, bukan proyek jangka pendek.

Dari Ajattappareng, untuk Indonesia

Temuan di Ajattappareng sesungguhnya adalah cermin kecil dari wajah pendidikan Islam di banyak daerah Indonesia. Jika di satu wilayah kecil saja perubahan bisa mulai tumbuh melalui kelas, guru, dan dialog nilai, maka perubahan serupa sesungguhnya sangat mungkin direplikasi secara nasional.

Penelitian ini bahkan menegaskan bahwa pendidikan akhlak berbasis keadilan gender selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), tanpa kehilangan jati diri Islam:

> “Model internalisasi nilai gender berbasis teologi Islam tidak hanya sejalan dengan maqashid syariah, tetapi juga mendukung langsung capaian SDG 4 dan SDG 5 dalam konteks pendidikan Islam.”

Akhlak sebagai Jalan Sunyi Peradaban

Di tengah hiruk pikuk politik, krisis lingkungan, dan konflik identitas, pendidikan akhlak sering tampak seperti jalan sunyi. Ia tidak mencolok. Tidak menghasilkan sensasi. Tetapi justru di sanalah peradaban dibangun dari akarnya.

Ketika siswa belajar memimpin tanpa memandang jenis kelamin, ketika mereka terbiasa berbicara tanpa takut direndahkan, ketika mereka dilatih adil dalam tugas kecil, di situlah masa depan sedang dibentuk tanpa sorak-sorai.

Sebagaimana disimpulkan dalam penelitian ini:

> “Internasilasi nilai gender dalam pembelajaran akhlak merupakan keniscayaan pendidikan Islam agar tetap relevan dengan tantangan zaman dan nilai kemanusiaan universal.”

Epilog: Dari Kelas ke Kehidupan

Suatu hari, mungkin lulusan-lulusan madrasah dari Ajattappareng akan menjadi guru, pemimpin, ibu, ayah, aktivis, atau pengambil kebijakan. Cara mereka memandang laki-laki dan perempuan, cara mereka membagi peran, cara mereka memimpin dan dipimpin—semuanya akan membawa jejak nilai yang mereka serap hari ini.

Dan jika hari ini keadilan ditanamkan di ruang-ruang kecil bernama kelas, maka kelak ia akan tumbuh menjadi keadilan sosial yang lebih luas di ruang kehidupan.

Madrasah, melalui pendidikan akhlaknya, sedang mengerjakan sesuatu yang sangat besar—meski dengan langkah yang sangat sunyi.